-

id 9633

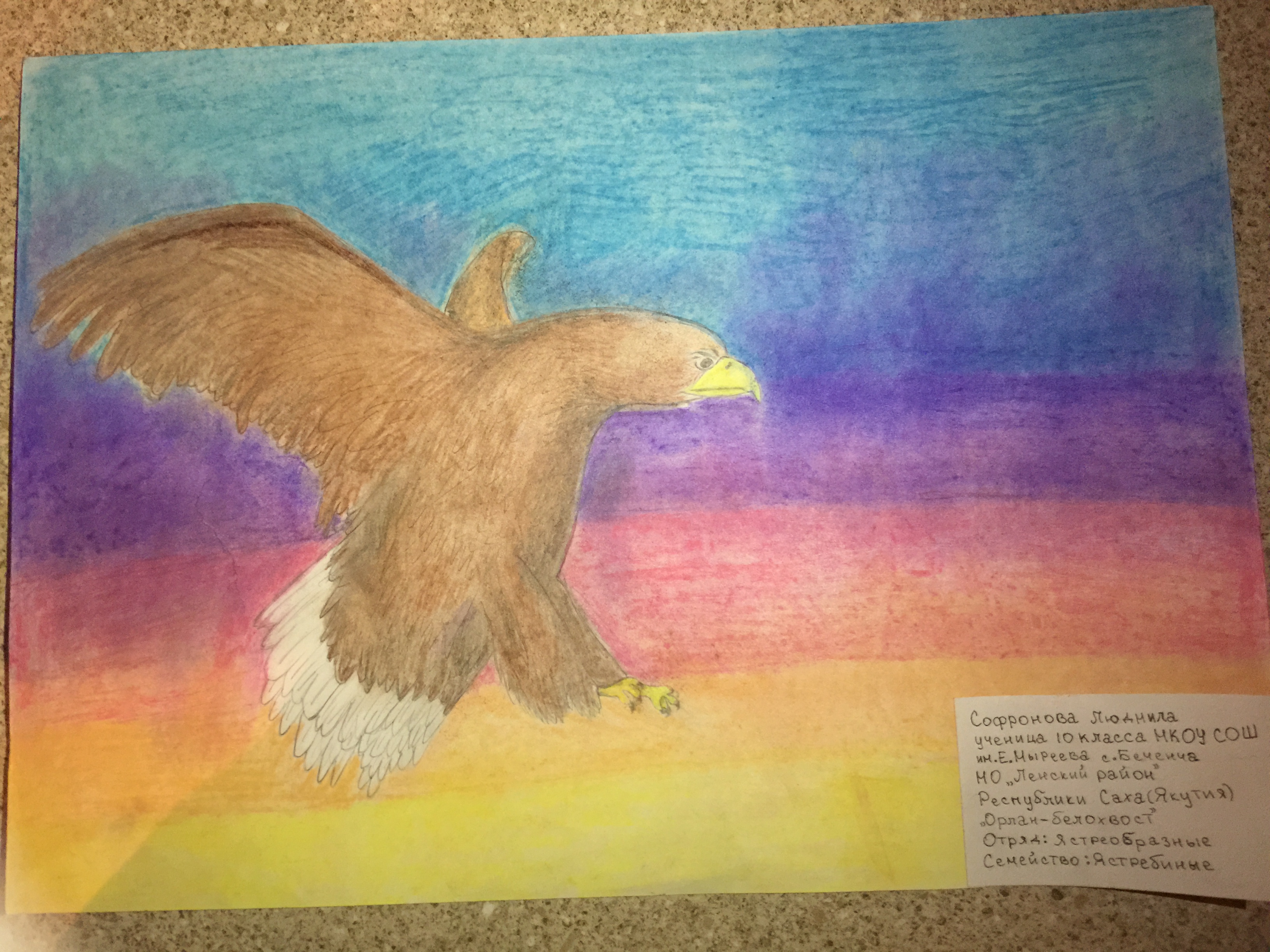

Орлан - белохвост Меня зовут Софронова Люда. Учусь в 9 классе МКОУ СОШ им.Е.Мыреева с. Беченча Ленского района Республики Саха (Якутия). В конкурсе я выбрала орлана белохвоста. Орлан белохвост - очень гордая, красивая, сильная птица. Парит высоко, словно показывая свое положение в животном мире. Этим рисунком хотела показать характер орлана: его независимость, гордость, силу.

ОРЛАН - БЕЛОХВОСТ

Haliaeetus albicilla

ПОЗВОНОЧНЫЕ - VERTEBRATA

Отряд: Соколообразные - Falconiformes

Семейство: Ястребиные - Accipitridae

Род: Haliaeetus

Автор: Linnaeus, 1758

Категория: 3 - редкий вид.Распространение: От зап. рубежей России к вост. до басс. Анадыря, Камчатки, океанического побережья Вост. Азии. На сев. доходит до Кольского п-ова, юж. частей Канина, Тиманской тундры, юга Ямала, устья Енисея, на Таймыре до устья Пясины; в Якутии - на Индигирке и Колыме до сев. границы леса; восточнее, предположительно, до юж. склона Чукотского хр. На юге страны в лесостепной и степной зонах распространен спорадично по лесистым участкам вдоль крупных водоемов. Вне России обитает к зап. до Скандинавии, Дании, б. Чехословакии, Венгрии, Балкан, к югу до Греции, Малой Азии, Ирака, Ирана, Монголии, Китая, Кореи.

Местообитания: Гнездовые местообитания приурочены к прибрежным ландшафтам (морские побережья, долины крупных рек, берега озер и о-ва). Распределение гнездовий имеет неравномерный характер и связано с наличием крупноствольных деревьев, обеспечивающих надежное крепление массивных гнезд, и обилием добычи в близлежащих водоемах, а также отсутствием беспокойства со стороны человека. Во время миграций и зимовок придерживается водных биотопов. Гнезда предпочитает строить в развилках старых высоких деревьев, стоящих у края леса или отдельно, поблизости от охотничьих участков (не далее 10 км). В безлесных ландшафтах или при дефиците пригодных деревьев может гнездиться на скалах, утесах, топографических вышках. Гнездовые пары особенно чувствительны к беспокойству и редко терпят близкое соседство человека. Наиболее успешно начинает размножаться в возрасте 5-6 лет, хотя отмечаются случаи и более раннего гнездования. Пары, сохраняюшиеся в течение всей жизни (не менее 20 лет), имеют постоянные гнездовые и охотничьи территории. Даже в особо благоприятных условиях дистанция, разделяющая гнезда соседних пар, составляет не менее 1-2 км. Гнездовой период более 3 месяцев. Откладывает 1-3, обычно 2 яйца. Повторная кладка возможна лишь в случае ранней потери первой. Основные причины неудачного гнездования - гибель яиц вследствие загрязнения ядохимикатами (преимущественно зарубежом), переохлаждение кладок или разорение их врановыми при продолжительном отсутствии пары, вызванном чаще всего беспокойством, гибель птенцов при недостатке пищи или в результате их досрочного слета с гнезда на землю. Взрослые птицы нередко погибают в капканах у привад, из-за отравления при поедании загрязненной токсичными веществами добычи. Очень пластичен в добывании пищи. В зависимости от условий основной добычей служат разные виды рыб, водоплавающих птиц и других околоводных позвоночных. Охотно поедает падаль, характерен клептопаразитизм. Птицы из сев. части ареала покидают на зиму р-ны гнездования. Зимовки размещены в местах скоплений водоплавающих птиц и других водных животных на Черном и Каспийском морях, водоемах Средней Азии и Юж. Приморья. Известны они также в Зап. Европе, Сев. Африке, на юго-зап. Китая, в Индии, Корее и Японии.

Численность: В результате принятых мер к началу 80-х гг. был приостановлен упадок и даже началось возрастание численности в некоторых частях ареала. В настоящее время в зарубежной Европе обитает около 1100 гнездовых пар, в Гренландии - около 100. В России на Кольском п-ове и в Кандалакшском зал. популяция стабильна и насчитывает 25-30 пар. В Ленинградской обл., где достоверно гнездится всего 5 пар, сохраняется тенденция сокращения. На зап. Вологодской обл. гнездовая группировка, состоявшая в 80-х гг. из 20 пар, теперь насчитывает 24-27 пар. В Нечерноземном центре орлан сохранился, по-видимому, лишь в Тверской - 6-8 пар и Костромской - 2 пары обл. В сев. Предуралье в басс. Илыча и верховьях Печоры учтено 8 пар. В числе немногих местностей, где численность относительно стабильна и высока, дельта Волги -150-160 пар и Волго-Ахтубинская пойма - 100-180 пар, что характеризует нижнее течение Волги как крупнейший очаг воспроизводства вида в Европе. В саратовском и волгоградском Заволжье гнездится около 70 пар, наблюдается рост численности и восстановление ареала. Отмечено недавнее вселение вида на Нижний Дон. В долине Кубани гнездятся единичные пары. На Юж. Ямале гнездится до 80-100 пар, на Нижней Оби - 150-200 пар, в басс. Пура и Надыма - несколько десятков. В Тыве известны 2 пары, на Байкале - 12. Суммарная численность на вост. России (Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Камчатская, Сахалинская обл., Чукотка) оценена в 1000 гнездящихся пар. Численность вида на территории всей страны составляет около 2.5 тыс. пар, из которых около 500 гнездятся в европейской части России. Среди естественных факторов, влияющих на численность и распределение, наиболее значимы для белохвоста наличие гнездовых местообитаний и внутривидовой территориализм, ограничивающий плотность популяции. Межвидовая конкуренция зачастую приводит к вытеснению белохвоста в регионах его совместного обитания с белоплечим орланом. Главными причинами катастрофического сокращения численности вида в начале века, особенно в европейской части ареала, были преследование со стороны человека и потеря исконных мест обитания из-за их антропогенной трансформации. С конца 40-х гг. к ним добавилось загрязнение пищевых цепей ядохимикатами, повлекшие за собой репродуктивную деградацию и повышенную смертность, увеличились масштабы беспокойства, отстрела, разорения гнезд. После уменьшения пресса загрязнения и прямого преследования (прекращение широкого применения пестицидов и начало законодательной охраны пернатых хищников) с 70-х гг. вид стал восстанавливаться. Однако, в некоторых регионах упадок продолжается из-за нарушения мест обитания в результате освоения человеком прибрежных лесов и водоемов, усиления фактора беспокойства, браконьерства, гибели в капканах и рыболовных сетях.Охрана: Занесен в Красный список МСОП-96, Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией об охране мигрирующих птиц. Ряд мест обитания охраняется в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение. Гнездовья охраняются в Астраханском, Волжско-Камском, Дарвинском, Кандалакшском, Курильском, Печоро-Илычском, Сихотэ-Алинском и некоторых других заповедниках. Размножается в ряде отечественных и зарубежных зоопарков. Выведенные в специальном питомике птицы успешно используются для восстановления исчезнувших популяций в б. Чехословакии и Ирландии . Для реинтродукции в Шотландию завезены птицы из процветающей норвежской популяции . Статус конкретных популяций определяет выбор срочных мер их охраны, исходящих из общей программы сохранения вида, которая должна включать: выявление гнездовий и регулярное слежение за ними; предотвращение разрушения местообитаний; в отдельных случаях - специальную защиту гнезд от беспокойства и браконьерства; сооружение искусственных гнезд и платформ для расширения возможности заселения орланами подходящих мест; зимнюю подкормку незагрязненным ядохимикатами мясом павших животных или рыбой для повышения репродуктивного потенциала и сокращения смертности вида; искусственное разведение и реинтродукцию; пропаганду охраны.