-

id 8844

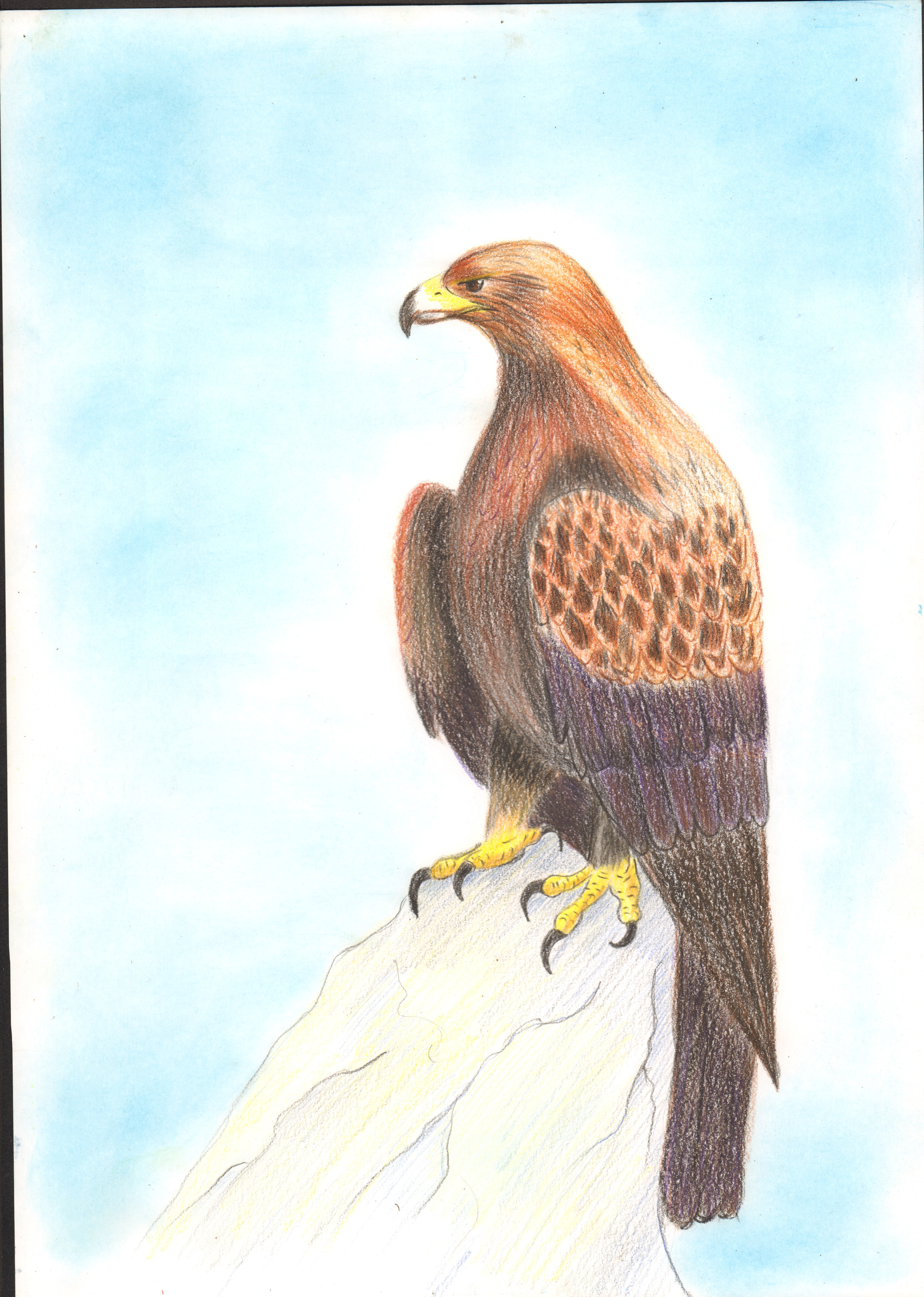

Беркут Беркут

Крупная птица массой 2,8-6,7 кг и около 2 м в размахе крыльев, тёмно-бурого цвета. Густо-рыжий цвет головы контрастирует с общей окраской. У взрослых на темени черноватая «шапочка», доходящая до бровей. Молодые имеют хвост белый с чёрным концом. Цвет изменяется с возрастом. В полёте беркут, как и другие орлы, пальцеобразно расставляет передние маховые перья. Крылья довольно узкие, хвост слегка закруглённый.

Встречается от южных границ Красноярского края к северу до Хантайского озера, р. Ангутихи на Енисее. Для гнездования беркута необходимо определённое сочетание гнездовых и кормовых условий: наличие скал или деревьев, а также открытых или разреженных лесных пространств, пригодных для охоты. В тайге такие места встречаются по долинам рек, у больших озер и болот. Поселяются беркуты отдельными парами от подгорных равнин до высот 2500-2600 м над уровнем моря. Гнездовые участки у каждой пары орлов довольно постоянны и используются в течение многих лет. Гнезда устраивают на скалах и на высоких деревьях. Кладка состоит из 1-2 яиц. На юге края к размножению приступают в апреле, а в третьей декаде мая появляются уже птенцы.

Основу питания составляют: зайцы, суслики, тетеревиные птицы, утки, новорождённые северные олени, косули и др. Часть беркутов, обитающих на территории края, зимует в южных степных и лесостепных районах. На пространственное размещение и участие птиц в размножении решающее значение оказывает состояние кормовой базы вблизи гнездовий. Зимой беркуты могут нападать на домашних животных, охотно поедают падаль. Основными лимитирующими факторами являются: состояние кормовой базы, фактор беспокойства, изменение местообитаний вида, прямое уничтожение и разорение гнезд.

Меры охраны. Добыча повсеместно запрещена. Занесён в Красную книгу РФ, в Приложение II Конвенции СИТЕС и в перечень видов Российско-индийской конвенции об охране перелётных птиц (1986). Следует выявить места сохранившихся гнездовий беркута и образовать сеть микрозаказников и микрозаповедников, в первую очередь, в Южных и Центральных районах края как наиболее подверженных антропогенному воздействию.