Камышникова Елена Дмитриевна

-

id 11456

Европейский тювик ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЮВИК

Accipiter brevipes

ПОЗВОНОЧНЫЕ – VERTEBRATA

Отряд: Соколообразные – Falconiformes

Семейство: Ястребиные – Accipitridae

Род: Accipiter

Автор: Severtzov, 1850

Категория: 3 - редкий вид. Эндемик юго-зап. Палеарктики

Распространение: Описан по экземплярам, добытым в б. Воронежской губернии. Распространен преимущественно в степной зоне - в басс. Дона, Нижней и Средней Волги и Урала к сев. до Курска, Тамбова, Пензы, Самары, Уфы и юж. р-нов Челябинской обл., а также в предгорьях Сев. Кавказа [1,2]. Основные р-ны гнездования сосредоточены в долинах Северского Донца, Нижнего и Среднего Дона и Нижней Волги. Возможно существование значительной популяции в долинах левобережных притоков Среднего Дона на территории Волгоградской и Саратовской обл. Заметных изменений границ ареала не выявлено, но сев. пределы распространения, по-видимому, флуктуируют в связи с колебаниями общей численности. Вне России населяет юго-вост. Европу, Переднюю и Малую Азию, Иран, Казахстан

Охрана: Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции. Охраняется в Хоперском заповеднике [15], во многих республиканских и областных заказниках Ростовской, Волгоградской и Саратовской обл. [16-18]. В Ростовской обл., например, гнездится в 10-15 заказниках из 25 [12]. Охрана тювика вне резерватов сопряжена с трудностями из-за его сходства с ястребом-перепелятником, отрицательное отношение к которому сохранилось до сих пор. Необходимы контроль за местообитаниями, прежде всего - пойменными и аренными лесами в долинах юж. рек, предупреждение их сплошной вырубки, проведение просветительской, разъяснительной работы среди населения и охотников.

-

id 11435

Гигантская бурозубка Это удивительное животное (не зря же в переводе с латыни mirabilis значит «удивительный», «волшебный») обитает исключительно на Дальнем Востоке и в южной части Приморского края. Бурозубку можно встретить в Уссурийском заповеднике, заповеднике Кедровая падь, а также Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках, однако численность таких зверьков повсеместно низкая.

В Красной книге России

Гигантская бурозубка — редкий реликтовый эндемичный вид, численность которого сокращается. В таком положении эти животные оказались буквально за последние 200 лет. Почему так случилось? Основная причина — массовая вырубка первичных широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Бурозубок можно спасти только в комплексе с общеохранными мероприятиями экосистем.

Интересный факт

Эти животные приносят большую пользу. Поедая вредных насекомых, они не только помогают человеку в борьбе с вредителями, но и поддерживают баланс в живой природе

-

id 11424

Сайгак Сайгак, маргач, или калмыцкая антилопа, — парнокопытное млекопитающее, представитель подсемейства настоящих антилоп. С 2002 года Международным комитетом охраны природы вид отнесен к исчезающим и занесен Красную книгу.

В 17-18 веках сайгаки, являясь самым многочисленным видом копытных в Евразии, населяли все степные и полупустынные пространства от Карпат до Западного Китая и Монголии. Сегодня положение кардинально изменилось. Неконтролируемая варварская охота стала следствием катастрофического падения численности поголовья этих животных. Резкое ее уменьшение поставило вид на грань вымирания.

Сайгаки — единственные из диких копытных млекопитающих, живущих на степных просторах России. Эти удивительные животные известны со времен далекой древности. Они были современниками давно вымерших мамонтов и саблезубых тигров и занимали огромные территории, населяя всю Евразию вплоть до берегов Аляски. Благодаря своей великолепной приспосабливаемости к любым условиям и высокой плодовитости, антилопы дожили до наших дней. Их не постигла участь доисторических мамонтов и шерстистых носорогов, но человеческая деятельность причислила этих животных к исчезающим видам.

Постепенно, из-за хозяйственной деятельности человека ареал обитания популяции сайгаков сокращался, и сейчас он ничтожно мал. Маргач обитает в казахстанских степях, Узбекистане, Туркмении. Отдельный подвид сайгака населяет западную часть Монголии. В России это животное распространено в низовьях Волги (Астраханская область) и Калмыкии, а так же в Ростовской бласти до строительства Большого Ставропольского канала обитали в северо - восточных районах Ставропольского края.

С 1986 по 2015 год численность сайгака с 240 тысяч сократилась до 4,5-8 тысяч особей. Решающими факторами снижения численности являются ухудшение экологической обстановки в совокупности с хозяйственным освоением ключевых территорий среды обитания сайгака (распашка земель, строительство оросительных каналов, огороженных пастбищ, автомобильных дорог и др. сооружений) и отрицательным воздействием промысла и браконьерства на популяцию сайгаков. Современное состояние популяциисайгака на территории России оценивается как катастрофическое.

Необычайная красота рогов сайгака сыграла с этими животными злую шутку. В 90-е годы прошлого века рога маргача высоко ценились на черном рынке, и браконьеры истребляли множество самцов. Они отпиливали у них рога, а тушки оставляли гнить в степи. Таким образом было уничтожено несколько сотен тысяч особей сайги. Эти быстрые антилопы могут скрыться от любого хищника, но не могут скрыться от человека.

Основной враг сайгака в дикой природе – волк, который уничтожает более 25% от численности стада. Стаи степных волков в больших количествах режут ослабевших после гона самцов маргача, а также беременных самок. Поэтому для сохранения поголовья сайги необходимо регулировать численность волка. Другие хищники менее опасны для этого животного. Молодые, еще не окрепшие сайгачата страдают от шакалов, лисиц, бродячих собак.

Много сайгаков гибнет от пастереллеза. Прошедшая в 2010 году эпидемия этого заболевания среди животных унесла жизни 12 тыс. особей маргача.

Средняя продолжительность жизни сайги в дикой природе составляет 5-7 лет. В неволе они доживают до 12 лет.

-

id 11410

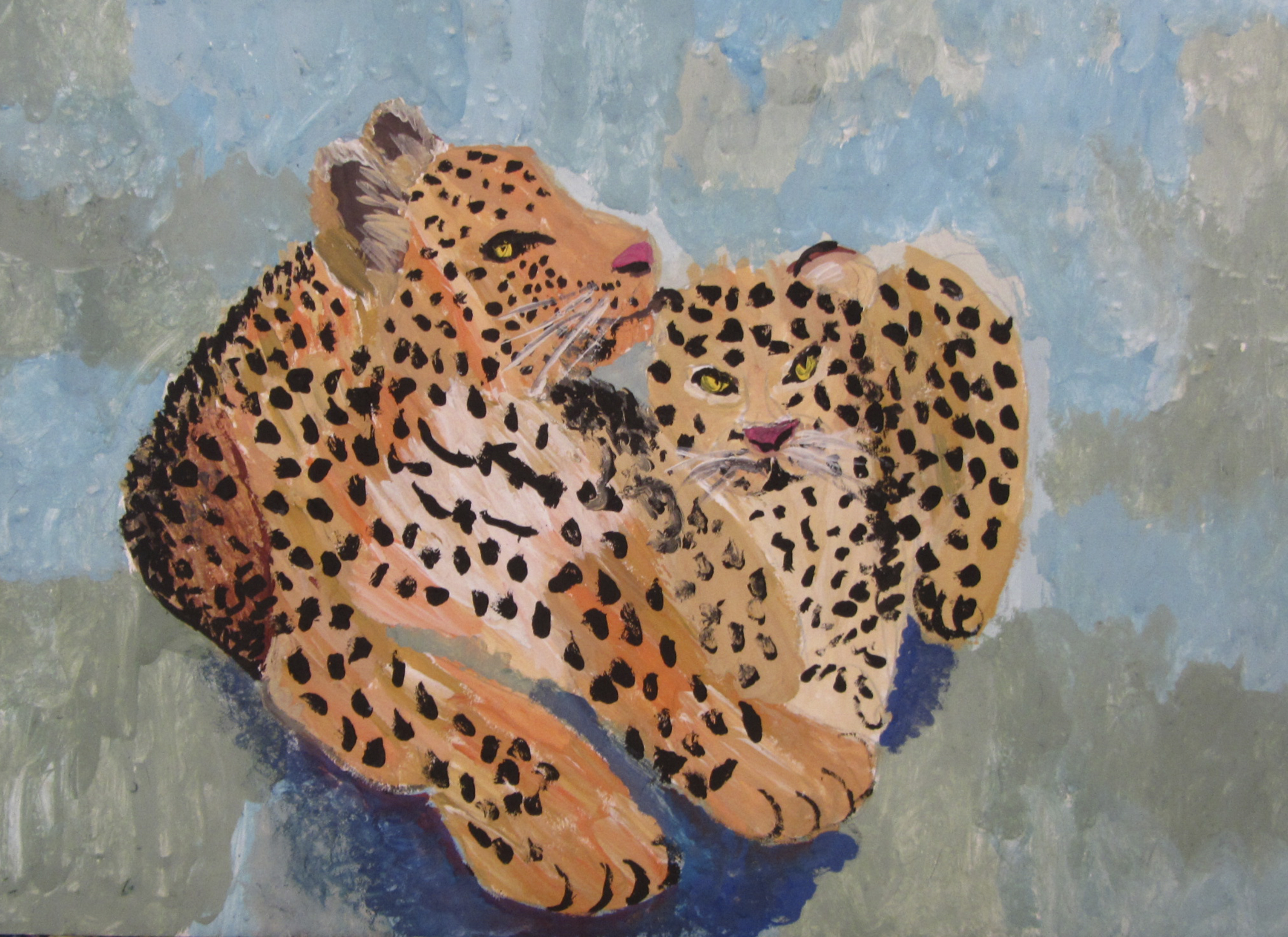

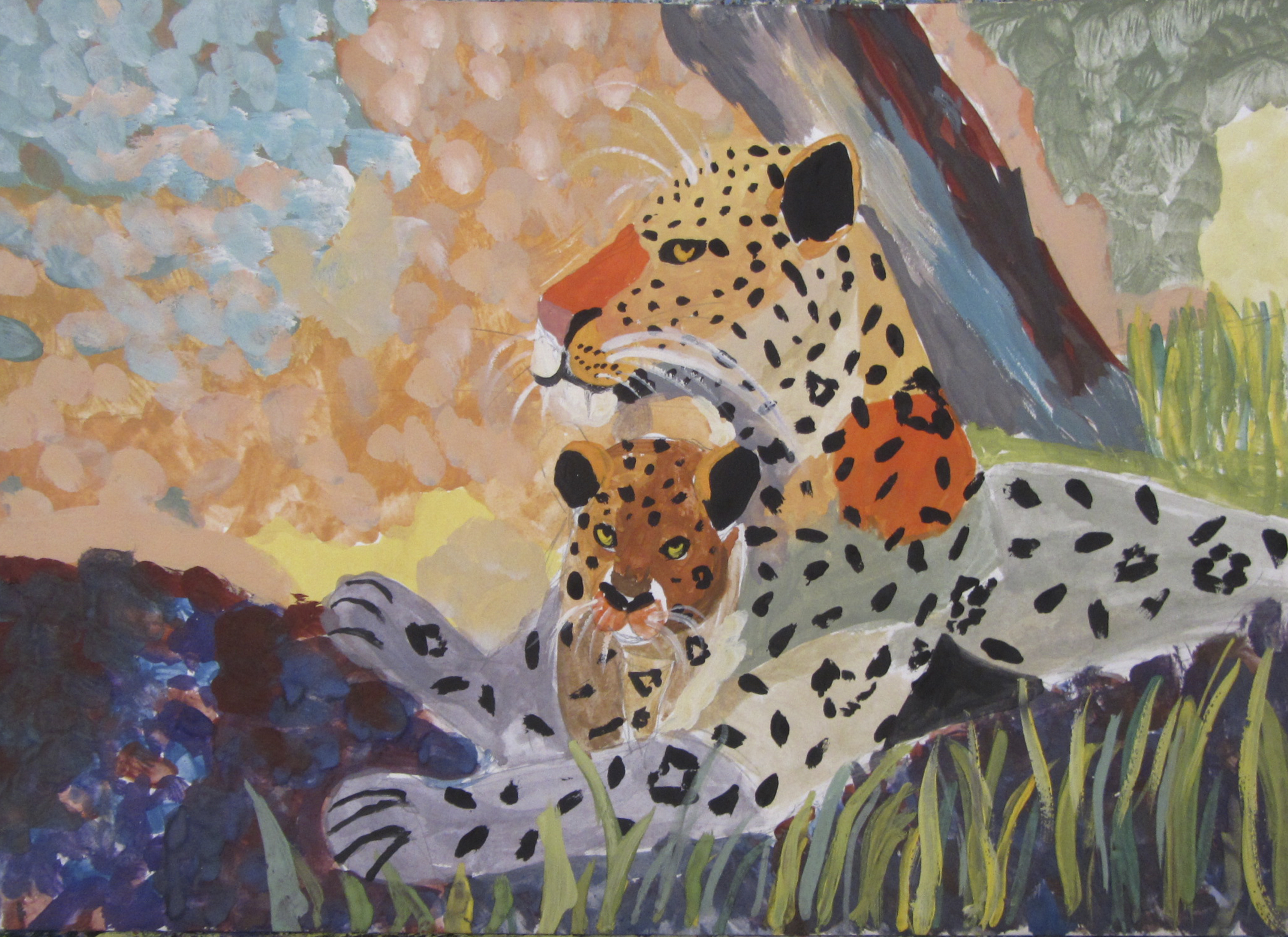

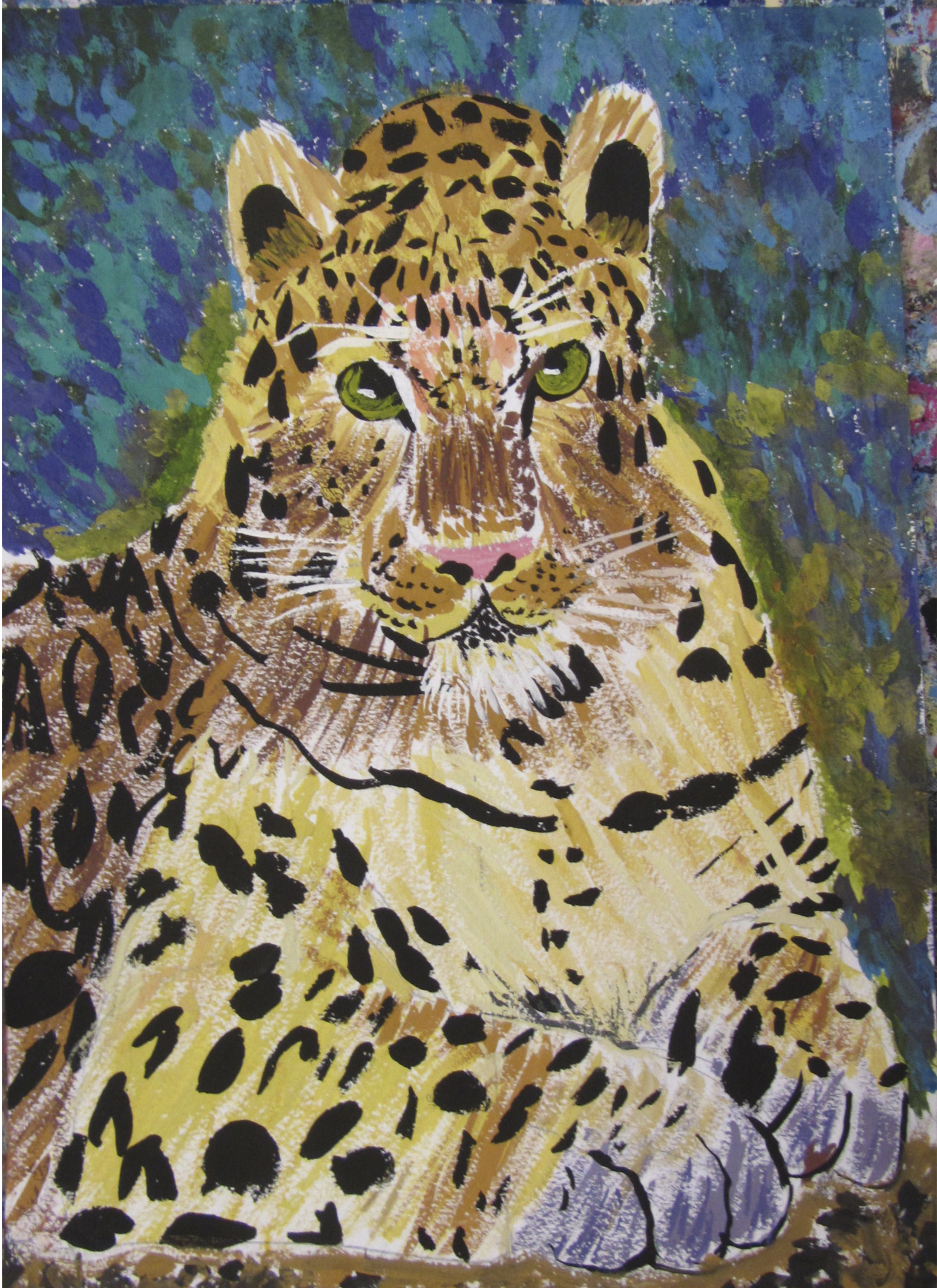

Дальневосточный леопард Дальневосто́чный леопа́рд, или аму́рский леопа́рд, или аму́рский барс, или восточносиби́рский леопа́рд, или устар. маньчжу́рский леопа́рд (лат. Panthera pardus orientalis) — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, один из подвидов леопарда. Длина тела составляет 107—136 см. Вес самцов — до 50 кг, самок — до 42,5 кг. Распространён в области горных хвойно-широколиственных и дубовых лесов Дальнего Востока.

В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда: по состоянию на февраль 2015 года в дикой природе сохранилось 57 особей на территории национального парка «Земля леопарда».

В XX веке вид внесён в Красную книгу МСОП, Красную книгу России, в Красную книгу Международного союза охраны природы и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а также ряд других охранных документов

. Охота на леопарда запрещена с 1956 года.

. Охота на леопарда запрещена с 1956 года.Другие дикие животные, падальщики и хищники, не представляют для леопарда особой опасности или сильной пищевой конкуренции

. Из домашних животных для него опасны собаки, являющиеся как охотниками, так и пищевыми конкурентами леопарда

. Из домашних животных для него опасны собаки, являющиеся как охотниками, так и пищевыми конкурентами леопарда .

.Человек наносит вред популяции дальневосточного леопарда браконьерством

, уничтожением животных, которыми питается леопард

, уничтожением животных, которыми питается леопард , и разрушением территорий, на которых он проживает

, и разрушением территорий, на которых он проживает . Кроме этого, леопардам грозят негативные результаты инбридинга, возникающего из-за малочисленности популяции подвида.

. Кроме этого, леопардам грозят негативные результаты инбридинга, возникающего из-за малочисленности популяции подвида.Предрасположенность к изменению ареала и численности этого красивого животного последних лет выглядит угрожающе. Не защищено и последнее, когда-то надежное убежище дальневосточного леопарда в нашей стране - юг Приморского края. Не сокращаются, а набирают обороты вырубки лесов, систематически выжигается растительность, реконструируются и прокладываются новые дороги, уничтожаются особи, которые наносят ущерб стадам оленей, нередки случаи, когда дальневосточный леопард попадает в капканы, предназначенные для других животных.

Стали более частыми случаи браконьерства, которое стимулируется модой на роскошные шкуры этих животных.

-

id 11397

Дальневосточный леопард Дальневосточный леопард- очень красивое животное, занесенное в Красную книгу. Живет в области горных хвойно-широколиственных и дубовых лесов Дальнего Востока нашей страны.

В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда: по состоянию на февраль 2015 года в дикой природе сохранилось 57 особей на территории национального парка «Земля леопарда» .

Человек наносит вред популяции дальневосточного леопарда браконьерством, уничтожением животных, которыми питается леопард, и разрушением территорий, на которых он проживает.

-

id 11381

Амурский Леопард Самый редкий подвид своего вида. По данным на 2007г.,в природе осталось примерно от14 до 20 взрослых животных, которые обитают в Приморском крае. На резкое снижение численности оказывает влияние множество факторов. Среди них: повсеместная урбанизация, строительство дорог и автомагистралей , изменение природных ландшафтов, глобальные изменения климата, браконьерство и многое другое. Официально охота на леопарда на территории России запрещена с 1956года. Однако далеко не всегда человек соблюдает законы. В ХХ в., с началом массового хозяйственного освоения Дальнего Востока и Сибири, в сотни тысяч раз сократились естественные места обитания. Так же основным фактором уменьшения количества этого животного -браконьерская охота, связанная с повышенным спросом на части тела этого животного ,которые используются в тибетской медицине. Животное находится в критическом состоянии!!!!

БЕРЕГИТЕ ЖИВОТНЫХ!!!!!

-

id 11370

Фламинго Этот вид распространен в некоторых районах Африки, Южной Азии и Южной Европы. На территории бывшего СССР регулярное гнездование фламинго регистрировали только в Казахстане, а также редкие залеты этого вида в Дагестан. Залетные фламинго были отмечены даже в окрестностях Санкт-Петербурга.

Розовый фламинго (Phoenicopterus roseus) – крупная грациозная птица с характерным обликом. Взрослые птицы розового цвета, молодые буровато-серой окраски. Фламинго по особенностям строения тела относятся к отдельному отряду фламингообразных.

Розовый фламинго имеет несколько особенностей. Его клюв представляет собой своеобразный цедильный аппарат, которым извлекает из воды различных мелких ракообразных и водоросли. Гнезда у фламинго также особенные – они конусообразной формы до полуметра высотой. На верхушке такого конуса – небольшой лоток, в который птицы откладывают 1-2 белых яйца. Инкубация в течение 30-32 дней – насиживают оба партнера. При насиживании кладки фламинго поджимает ноги и для того, чтобы их выпрямить им приходится упираться клювом в землю.

Гнездятся эти птицы колониями, поэтому гнездовые конусы часто располагаются очень близко друг к другу. Птенцов до месячного возраста родители выкармливают специальной отрыжкой, постепенно переводя птенцов на самостоятельное питание. Затем молодые птицы сбиваются в стаи, где еще некоторое время остаются под присмотром старой птицы – «воспитателя».

Красная Книга Казахстана и России имеет в своих списках эту красивую птицу. Необходимость охраны обусловлена региональной редкостью этого вида. В целом в мире вымирание фламинго не грозит, хотя и отмечается некоторое снижение численности этой птицы.

Средняя продолжительность жизни этого вида известна только по данным из неволи – 60 лет. Самой старой птице этого вида, живущей в зоопарке Аделаиды в Австралии, по меньшей мере, 77 лет.

В природе фламинго гибнут в значительно более молодом возрасте от неблагоприятных метеоусловий и хищников. В последнее время стала отмечаться гибель этих птиц на высоковольтных линиях, куда фламинго пытаются присесть чтоб передохнуть во время перелёта. Розовый оттенок оперению придает пигмент, содержащийся в водорослях, поедаемых этой птицей.

-

id 11357

Белый медведь Белый медведь или полярный медведь – самый крупный хищник на планете, обладающий уникальной способностью выживать в невероятно холодных условиях. Этот обитатель Крайнего Севера обжил огромные пространства Ледовитого океана с прилегающими островами. Длина его туловища достигает 2,5 м, а вес — 700 кг. Громадное тело медведя имеет несколько защитных слоев, которые позволяют животному почти не выделять тепла.. Для своего веса белый медведь удивительно ловок и подвижен. Необычаен тот факт, что кожа у белого медведя черного цвета, который поглощает солнечную энергию, преобразуя ее в тепло тела. Цвет меха позволяет животному быть менее заметным для добычи. К тому же хитрый охотник знает, что на белом снегу его может выдать только черный кончик носа, поэтому он медленно ползет вперед, прикрывая его лапой или толкая перед собой ком замерзшего снега. Для того, чтобы выжить в холодных условиях Арктики, белому медведю необходим постоянный запас энергии, который ему могут дать жирная туша полярного тюленя. Несмотря на свой мощь и силу, этот хищник сам может стать жертвой. Крупные тюлени, наносящие раны в схватке, волки, пытающиеся отогнать медвежат от матери, человек – все эти опасности не являются самыми страшными для нанука. Главный его враг – морж, клыки которого достигают в длину 75 см. Тяжелые лапы великана, служат прекрасным орудием охоты и мощными веслами для плавания. На лапах имеются длинные, изогнутые, острые как лезвие бритвы когти, с помощью которых медведь надежно захватывает и удерживает добычу. Передние лапы с плавательными перепонками позволяют животному быстро плавать. Подошвы всех четырех лап покрыты шерстью, которая удерживает тепло и позволяет хищнику уверенно двигаться по скользкому льду почти беззвучно. В Арктике полярный медведь ведет непрерывную борьбу за выживание. В связи с потеплением климат здесь очень быстро меняется. Лед сходит раньше, появляется позже, сокращаются охотничьи угодья хищника, ужесточая правила игры за само существование. Охота на белых медведей, занесенных в Красную Книгу России, запрещена с 1956 года.

-

id 11343

Байкальская нерпа Байкальская нерпа (лат. Pusa sibirica)— единственный в мире вид тюленя, который живёт в пресной воде. Обитает в озере Байкал, особенно широко в северной и средней его частях. Размеры самцов достигают длины 1,8 м и массы 130—150 кг; самки по размерам меньше; могут дожить до 55 лет. Детёнышей нерпа рождает на берегу, в снежном логове. Большая часть нерп рождается в середине марта. Детёныши имеют мех белого цвета, что позволяет им в первые недели жизни быть незаметными на снегу.

В июне на берегах Ушканьих островов можно увидеть особенно много нерп. На закате солнца нерпы начинают массовое движение к островам. Эти животные любопытны и иногда подплывают к дрейфующим судам с заглушённым двигателем, длительное время находясь рядом и постоянно выныривая из воды.

-

id 11329

Белые медведи Белый медведь или полярный медведь – самый крупный хищник на планете, обладающий уникальной способностью выживать в невероятно холодных условиях. Эскимосы называют его красивым именем – нанук, что означает «огромный белый медведь Севера». Считается, что предками полярного медведя были бурые сородичи, изменившиеся и побелевшие в жестоких условиях Арктики.

Этот обитатель Крайнего Севера обжил огромные пространства Ледовитого океана с прилегающими островами. Длина его туловища достигает 2,5 м, а вес — 700 кг. Для своего веса белый медведь удивительно ловок и подвижен. Громадное тело медведя имеет несколько защитных слоев, которые позволяют животному почти не выделять тепла. Самый нижний слой представлен 10-ти сантиметровой жировой прослойкой, укрытой толстой кожей.

Необычаен тот факт, что кожа у белого медведя черного цвета, который поглощает солнечную энергию, преобразуя ее в тепло тела. Поверх кожи находится короткая плотная шерсть, образуя тепловую прослойку. Завершает защитную систему белоснежная водонепроницаемая шуба. Цвет меха позволяет животному быть менее заметным для добычи. К тому же хитрый охотник знает, что на белом снегу его может выдать только черный кончик носа, поэтому он медленно ползет вперед, прикрывая его лапой или толкая перед собой ком замерзшего снега.Тяжелые лапы великана, служат прекрасным орудием для охоты и мощными веслами для плавания. На лапах имеются длинные, изогнутые, острые как лезвие бритвы когти, с помощью которых медведь надежно захватывает и удерживает добычу. Передние лапы с плавательными перепонками позволяют животному быстро плавать. Подошвы всех четырех лап покрыты шерстью, которая удерживает тепло и позволяет хищнику уверенно двигаться по скользкому льду почти беззвучно.

Для того, чтобы выжить в холодных условиях Арктики, белому медведю необходим постоянный запас энергии, который ему могут дать жирная туша полярного тюленя. Несмотря на свой мощь и силу, этот хищник сам может стать жертвой. Крупные тюлени, наносящие раны в схватке, волки, пытающиеся отогнать медвежат от матери, человек – все эти опасности не являются самыми страшными для нанука. Главный его враг – морж, клыки которого достигают в длину 75 см.

-

id 11320

Горный гусь В России обитает небольшая популяция горных гусей, насчитывающая не больше 300 пар. Они гнездятся на Алтае и в Туве. Горные гуси — одни из самых высоко летающих птиц. Места гнездования - берега и острова горных рек и прибрежные скалы. Во время летней линьки горные гуси теряют способность к полету и держатся на воде, а для кормежки выходят в сумерках на труднодоступные отмели и острова. Браконьерство и интенсивное хозяйство человека, привело к резкому сокращению горных гусей, им грозит полное исчезновение.

ПОЗВОНОЧНЫЕ - VERTEBRATA

Отряд: Гусеобразные - Anseriforme

Семейство: Утиные - Anatidae

Род: Eulabeia

Автор: Latham, 1790

Категория: 1 - находящийся под угрозой исчезновения вид на периферии ареала. Эндемик Центральной Азии.

-

id 11304

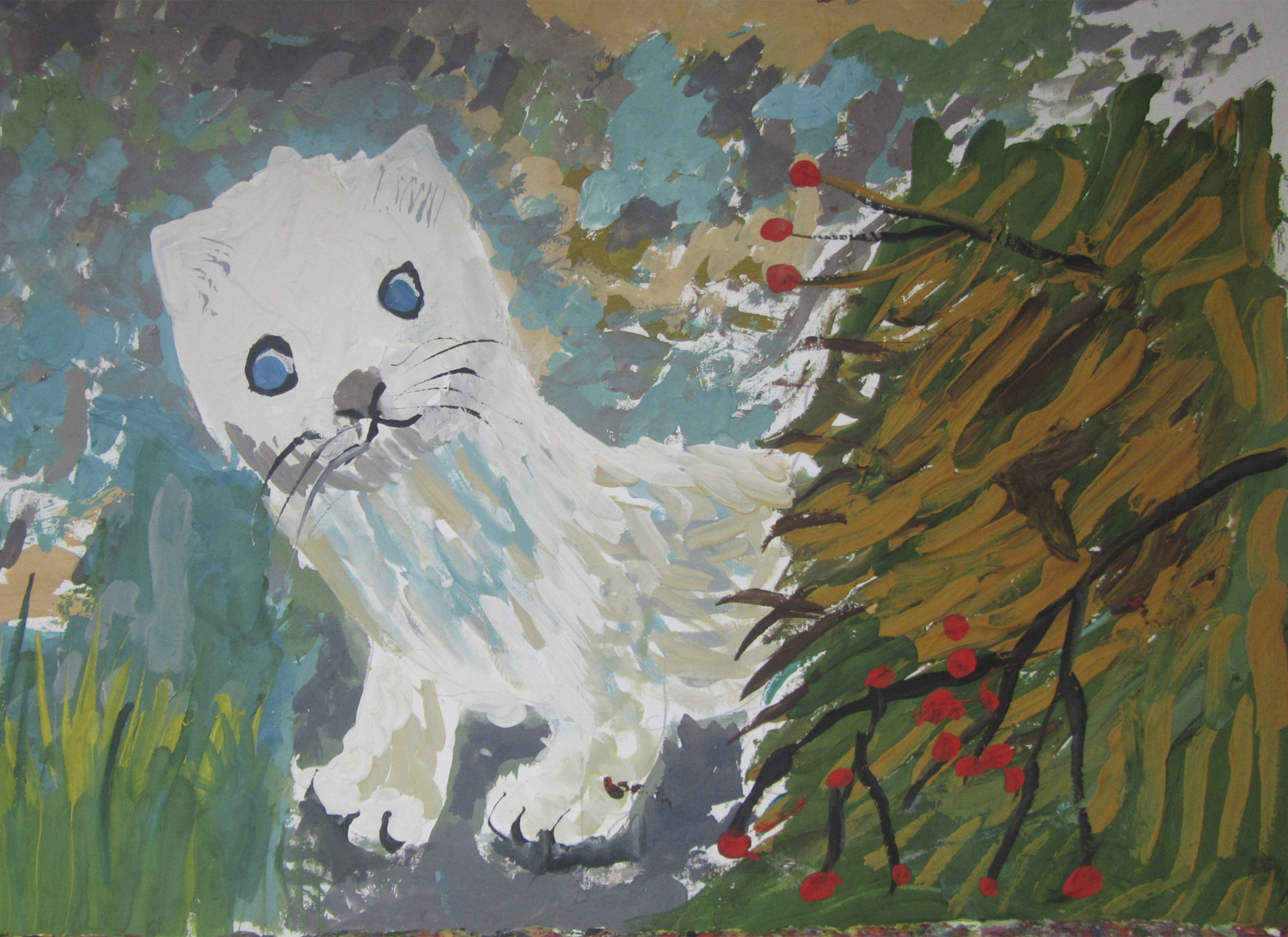

Ласка Самый маленький хищник на земле, обыкновенная ласка, принадлежит к семейству куньих. Тело у ласки вытянутое и стройное. Конечности оканчиваются изогнутыми острыми когтями. Шея длинная, голова узкая, овальная, уши округлые и относительно крупные. Глаза у ласки черные и большие.

Ласки обладают хорошо развитым слухом, зрением и прекрасным обонянием. У основания короткого хвоста есть прианальные железы, которые выделяют секрет с неприятным запахом.

Основу рациона составляют мыши и крысы, а также кроты и землеройки. Питаются ласки и молодыми кроликами, мелкими птицами и яйцами.

Ловкие и проворные, ласки агрессивны и могут ожесточенно атаковать животных гораздо большего размера, чем они сами.

Это территориальные животные с небольшим размером индивидуального участка, границы которого отмечаются пахучими метками. Территория самца может перекрываться территорией самки.

Полигамны, размножение может происходить на протяжении всего года. Пик размножения приходится на весну и конец лета.

Срок жизни в природе обычно не превышает 5 лет (в неволе – до 10).

К естественным врагам относятся волки, лисы и другие хищники, а также ястреба, совы и беркуты.

Восприимчивы к отравлению, в результате употребления грызунов, которые подверглись воздействию родентицидов.

Этот вид, учитывая его широкое распространение, отнесен к категории минимального риска.