Маслюк Оксана Ивановна

-

id 5214

Хорь амурский степной Для сохранения амурского степного хоря требуется реальная информация о его распространении и организация охраняемых территорий в местах повышенной плотности зверька. Однако на данный момент в публикациях необходимых сведений для создания охраняемых территорий недостаточно. В качестве немедленных мер необходим запрет использования капканного промысла в местах его обитания, где велика вероятность попадания хоря в капканы при промысле колонка и ондатры, что уже предлагалось и ранее. На Дальнем Востоке существует несколько заповедников и заказников, на территории которых возможно обитание амурского хоря - заповедники Хинганский и Норский, заказники Хингано-Архаринский, Баджальский.

-

id 5206

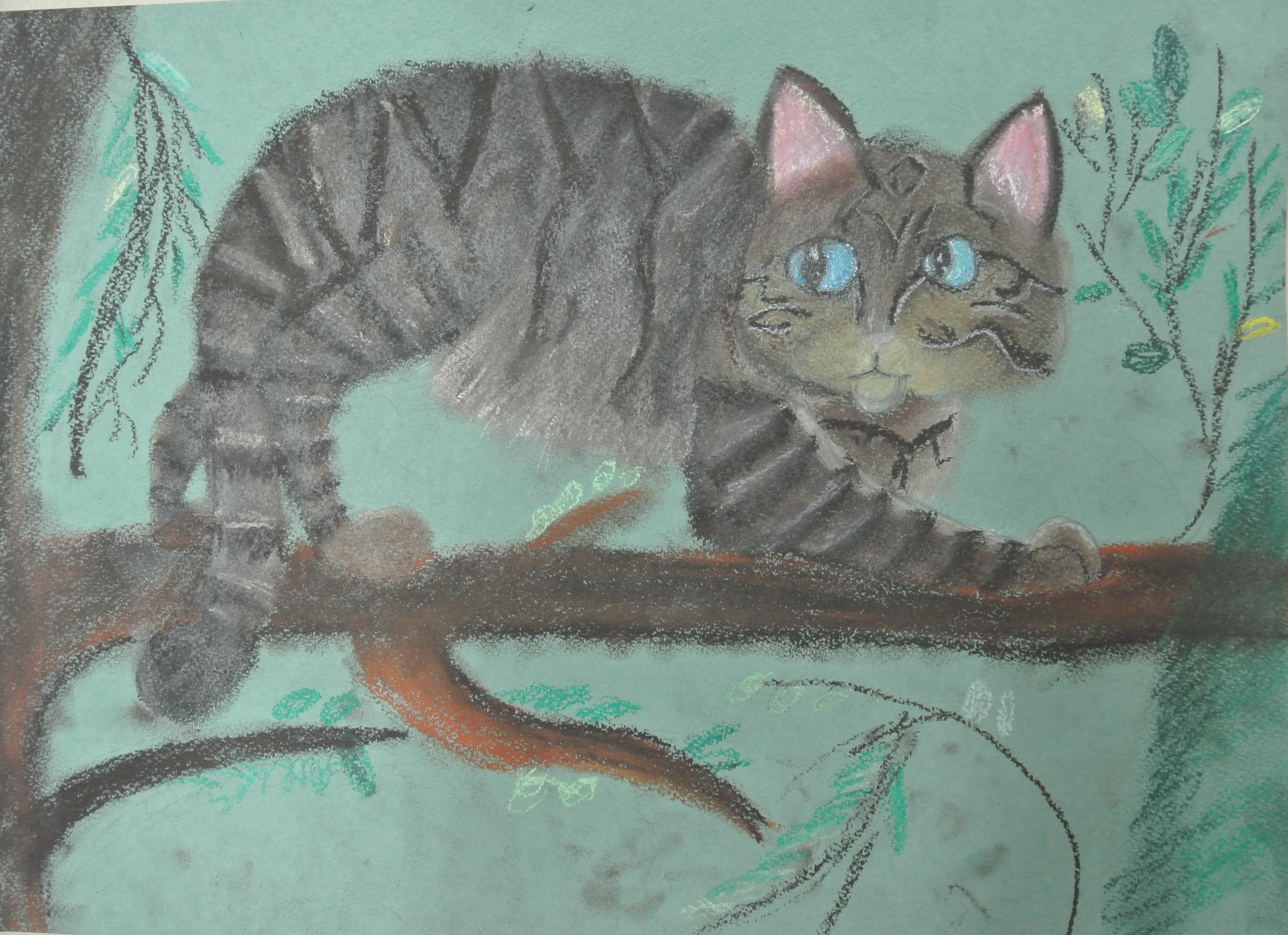

Лесная кошка (кавказская) Проблема сохранения лесной кошки в России тесно связана с проблемой упорядочения лесозаготовтельной деятельности на Северном Кавказе и сохранением уникального пояса широколиственных лесов.

-

id 5192

Олень пятнистый уссурийский Акклиматизация и парковое разведение обеспечили сохранение вида в России, но в естественной среде ввиду катастрофического сокращения площади местообитаний и численности аборигенной популяции вид долгое время оставался в угрожаемом состоянии. В настоящее время отмечается тенденция стабилизации и восстановления природных популяций. Охраняется в Лазовском заповеднике и в заказниках Васильковском и о. Аскольд.

-

id 5181

Амурский леопард Литературные исторические данные о распространении подвида на территории Дальнего Востока России являются весьма скудными и отрывочными. Исследователи Амуро-Уссурийского края в середине ХIХ века отмечали обитание амурского леопарда в различных районах края: долина реки Уссури и более южные по отношению к её бассейну районы. Также имеются указания на встречи с леопардом в окрестностях озера Ханка и по всему Уссурийскому краю в целом. По данным за 2014 год, уточнённым в августе 2015 года, леопардов было 80 особей, из них 70 в России, большая часть которых (57 особей) обитает на территории национального парка «Земля леопарда».

-

id 5139

Белые медведи на льдине Одной из глобальных экологических проблем отмечается катасрофическое таяние ледников. Так же большой проблемой является острый вопрос о росте свалок, загрязняющих среду обитания животных. К тому же проблема популяции данного представителя животного мира тесно связана с проблемой изменения климата.

-

id 5131

Красный волк Основная добыча красных волков - мелкие и среднего размера копытные: косули, пятнистые олени, горные козлы и бараны. Звери ведут стайный образ жизни; принято считать, что они широко кочуют. Излюбленные укрытия - скалы. Причины угасания популяций, существовавших у сев. границы ареала, неясны. Р-ны, где этот зверь, как предполагается, прежде встречался, за исключением полосы побережья юго-зап. Приморья, интенсивного хозяйственного воздействия не испытывали. Вряд ли существенно могло сказаться на численности красного волка и прямое преследование.

-

id 5121

Нарвал Мясо нарвалов употребляют в пищу северные народности, в частности эскимосы; жир нарвалов используют как масло для светильников, а кишки — для изготовления верёвок; в особенности ценятся бивни, из которых вырезают поделки. Кожа нарвалов содержит много витамина С. Охраняемый редкий вид; занесён в Красную Книгу России (категория редкости: 3 — редкий малочисленный вид, представитель монотипического рода).

-

id 5016

Камышовй кот В Северной Осетии насчитывается около 150 зверей. По имеющимся литературным данным можно предположить, что общая численность подвида на территории России едва ли достигает 500 особей. Уязвимость вида определяется узкой биотопической специализацией. Пойменные угодья, в первую очередь тростники как оптимальное местообитание, в настоящее время подвергаются интенсивному антропогенному воздействию. При этом наиболее негативные последствия на состояние популяций хауса оказывают сокращение этих местообитаний или их хозяйственное освоение, выжигание тростниковых зарослей или их выкашивание, осушение водоемов, сведение пойменных лесов. Существенный ущерб продолжает наносить браконьерство.

-

id 5009

Европейский дятел В связи с продолжающимся неуклонным снижением численности, наряду с вымиранием отдельных популяций в Европе, территория России становится основным очагом сохранения вида. Основным средством спасения вида является сохранение крупных, не менее 35-40 км2, массивов спелых дубрав, искусственные посадки дубрав для объединения оставшихся фрагментов в массивы леса.

-

id 5008

Ночная стража К середине XX в. был практически истреблен на большей части Западной Европы, но сейчас во многих странах восстановлен. Реальная численность отдельных подвидов в России неизвестна. Отмечается ее резкое падение в разных регионах, начиная с середины XX в. Охраняется во многих государственных заповедниках и заказниках.

-

id 5006

Гренландский кит Главная причина снижения численности гренландского кита - перепромысел в XVIII-XIX вв. Малая плодовитость - рождение единственного детеныша через интервал в 4-7 лет, фактор беспокойства вследствие возросшего судоходства, загрязнение океана, отрицательно влияющее на кормовую базу, также в какой-то мере ограничивают темпы восстановления численности этих китов. Незначительный ущерб наносят враги - косатки и акулы, а также редкие случаи вмерзания китов в лед. Рост популяции гренландского кита, несмотря на существующий многолетний запрет промысла (с 1935 г.), происходит очень медленно. Это пытались объяснить тем, что вид уже стабилизировал свою численность, но на весьма низком уровне. Однако тот факт, что популяция увеличивается крайне неравномерно (относительно быстрее растет берингово-чукотское стадо), скорее свидетельствует о слабой изученности лимитирующих факторов, особенно для шпицбергенского стада.

-

id 5002

Северный олень Главными факторами снижения численности северных оленей должны считаться преследование со стороны человека и коренные изменения биотопов, вызванные хозяйственной деятельностью людей. На берегах Телецкого оз. звери исчезли из-за вырубки лесов. в Кузнецком Ала-Тау отрицательно влияет на население оленей выпас в высокогорьях домашнего скота, после прокладки туда дорог усиливается браконьерство. В Тыве дикие олени теснятся домашними сородичами, отстреливаются пастухами.